| 霊峰富士のご来光 |  |

富士山を見る度に「あの山頂まで登ってきたのだ」という満足感が心地よい、そんな富士登山でした。

遠くで見ていただけでは分からなかったその感動は、

”頭を雲の上に出し 四方の山を見下ろして 雷様を下に聞く 富士は日本一の山”と、

古い歌にある歌詞通りです。

富士山は、3回の噴火活動によってできました。

最初約70〜20万年前・次に約8〜1.5万年前・そして約1万年前、当時すでに約3000mに

なっていた富士火山の噴火が起こり、現在の美しい円錐形になりました。

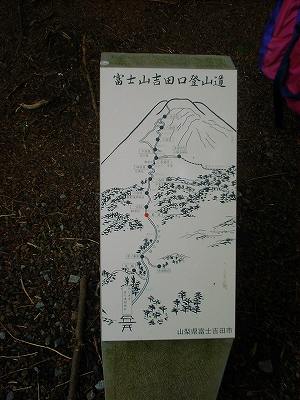

登山道は山梨県に吉田口、船津口、精進口、静岡県に富士宮口、須走口、御殿場口の6本があります。

|

|

|

|

|||

| 吉田口は富士吉田市の 北口本宮富士浅間神社 (標高860m)からスタートです |

富士浅間神社(標高 860m ) |

吉田口登山道の起点 |

吉田口は、富士スバルラインができて五合目まで車で行けるようになるまでは、最も利用された登山口です。

河口湖口登山道とは六合目で接続しています。

途中にはお茶屋跡や廃屋になった神社があり、5合目までは、富士が信仰の山である面影を色濃く残している

昔の富士登山をしのぶことができます。

冨士のお山開きは富士浅間神社の鳥居に張られた注連縄を切って始まり、お山じまいの火祭りは

神社の秋祭りであるというように、富士山と冨士浅間神社とは、深くつながりがあります。

神社には、

うっそうと茂る諏訪の森の手前に、重文の風格ある建物があり、神社境内の本殿わきに登山門と登山道標があります。

1合目の手前の馬返しは、かつてこの先は聖域とされ、馬が引き返された地点です。

御室浅間神社 2合目に「女人天上」と書かれた立て札があります。

江戸時代は女性は二合目までしか登山を許されませんでした。

富士山は女人禁制の山だったので、神社東南1キロ上に女人天拝所が設けられました。

三合目(1840m)、かつて3つの茶店があった三軒茶屋に着きます。

4合目(2010m)、井上小屋(2150m)、小屋には「五合目御座石」(小屋の左側にある大きな岩のこと)と書かれています。

御座石浅間神社まで来ると、 5合目は間近。

|

|

|

|

|

||||

| 中の茶屋(1100m)・ 大石茶屋(1300m)・ 馬返し(1450m)と コンクリート舗装された道が続く |

1合目(1520m) 鈴原天照大神社 966年に建てられた 富士山では最古の神社 |

「女人天上」と書かれた 立て札 |

2合目 石仏が多くなる |

3合目 |

滝沢林道と合流 舗装された道を歩いて、また樹林帯の中の登山道に入っていきます。

そこからすぐの五合目(2230m)佐藤小屋

|

|

|

|

|||

| 標高2305メートル 5合目 |

小御岳神社 石尊権現、天狗を祭 |

5合目(標高2305m)をスタートすると、しばらくはゆっくりとした広いジグザグ道をゆっくりと

登っていく。 下は土ではなく砂礫と溶岩でゴツゴツしています。

やがてあっという間に6合目(2390m)。

6合目から七合目(標高2700m)の花小屋までは、近く見えているのに約1時間かかります。

馬に乗って登ってくることができます。

富士登山もこの辺りになると、緑がなく普通の登山の楽しみがありません。森や林の森林浴もなく

心地よい瀬音をたてて流れる沢もなく、景色もちっとも変わりません。

おまけに普段の行いが良いのか、次第に雲行き怪しくなってきて、とうとう雷雨と強風!

”雷様を下に聞く”の歌詞通り、足元から雷鳴トドロキ、稲妻が横でピカッ!

強風で横殴りの雨の為、真夏なのに寒い!

富士山の威力には、脱帽! 早く山小屋に着いてホッとした〜い!

落雷しても逃げるのは困難。 登山ピーク時なので登山者の行列が続き、一休みの避難小屋は満員。

|

|

|

||

| 六合目(標高2390m) | 晴れていれば山中湖 河口湖が眺められる |

次第に空に近く なっていく感じがする |

|

|

この辺りからは急な岩場になります。 富士山に岩場があるなんて、両手両足を使って登るなんて、 予想もしていなかったので驚き! この岩場の登りが結構長いですが、このあたりは 山小屋の密集地なので、少し登る度に休憩ができます。 雨で足場が滑るので疲れが出て、休憩が待ち遠しい。 |

||

| ようやく8合目! | 本日の泊まり 太子館 |

8合目の赤い鳥居に到着。 8合目からが長い 「8合目」3100m、「本8合目」3200m、「8合5勺」3250m |

バンザイ! 8合目の山小屋に到着!

夕食を食べて、早めの仮眠につきます。

山小屋は、たくさん登山者ですし詰め状態。 各自用意された寝袋に入って、いざ就眠。

でーも、何だか空気が薄い! 窓からは、ヒヤーッとした空気が入ってきます。

午前1時頃から各山小屋から続々山頂でご来光をという人たちが、一斉に行列を作って登り始めます。

|

|

|